配列の宣言

配列を使用するには、まず最初に使用する配列を宣言しなくてはいけません。宣言は次のように行います。

型名 配列変数名[];

変数の場合と同じく格納される値のデータ型と、配列を区別するための配列変数名を指定します。一つの配列には同じデータ型の値しか格納することはできません。(配列変数名の付け方については変数名の場合と同じです。詳しくは「変数名のつけ方(識別子)」を参照して下さい)。

変数の場合は宣言するだけで一つの値を格納できる場所が確保されましたが、配列の場合では値を格納する場所を必要な数だけ後から確保する必要があります。場所を確保するにはnew演算子を使って次のように行います。

型名 配列変数名[]; 配列変数名 = new 型名[要素数];

一つの配列に確保される一つ一つの場所を要素と呼びます。new演算子では型名の後の「[」から「]」の間に要素の数である要素数を指定して格納する場所である要素を確保し、それを配列変数に代入します。これで配列は要素数の数だけの値を格納することができるようになります。

なお配列の宣言と要素の確保はまとめて次のように記述することもできます。

型名 配列変数名[] = new 型名[要素数];

例えばint型の値を5つ格納できる配列を用意するには次のように記述します。

int a[]; a = new int[5]; int b[] = new int[5];

上は配列の宣言と要素の確保を別々に行った場合、下は要素の宣言と配列の確保をまとめて行った場合です。

配列の宣言の別の方法

Javaでは先に記述した記述方法の他に次の書式を使うことができます。

型名[] 配列変数名;

どちらの書式であっても配列の宣言に違いはありません。どちらかの方法で統一して使うようにしていればいいと思います。ただどちらかの書式では記述しにくい時もありますので二つの記述方法があることは覚えておいて下さい。

この書式を使ってint型の値を5つ格納できる配列を用意するには次のように記述します。

int[] a; a = new int[5]; int[] b = new int[5];

サンプル

では簡単な例で試しておきます。

class JSample2_1{

public static void main(String args[]){

char[] moji;

moji = new char[2];

moji[0] = 'A';

moji[1] = '漢';

for (int i = 0; i < 2; i++){

System.out.println(moji[i]);

}

}

}

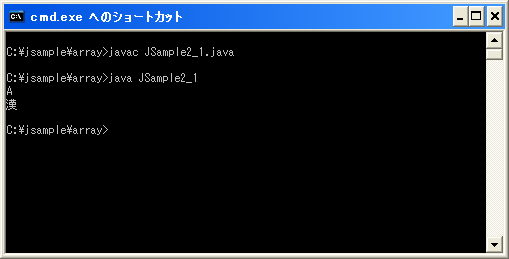

コンパイル後に実行すると次のように表示されます。

( Written by Tatsuo Ikura )

JavaDrive

JavaDrive